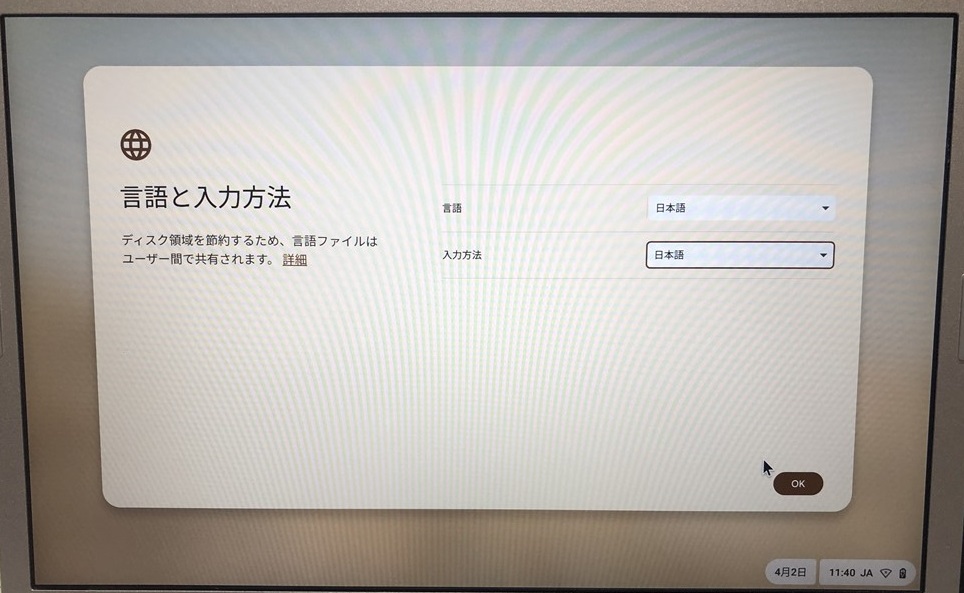

Puppy LinuxからChromeOSを導入してみる

ChromeOSをwindowsなどが入っているPCに導入・インストールするには、「Linux環境が必要」との事。

結局、ChromebookでないPCでChromeOSを起動するために、brunchと言うものが必要でこいつが似たような構成のchromebookと勘違いさせて動かしているらしい。

windowsマシンにLinuxを一時的に導入するには、windows上にwslというLinuxの仮想環境を導入するか、LinuxのライブUSBを作ってそれで起動するのが一般的だが、最近のLinuxってファイルサイズが巨大化していてUSBに焼くのにやたらと時間がかかる。

そこで下記puppy Linuxですよ。パピー=子犬ですからね。最新の10.0でも777MBしかない。

それにpuppyはシステムをいったんRAM内に保存してそこで動かすので、live USB動作でも十分高速なのでね。

その分気持ち起動に時間がかかるかな?

あと意外と大事だと思うんだけど、日本語のフォントが見やすかったり所々出てくるイヌがかわいいので。

かわいいは性別問わず正義だと思うの。

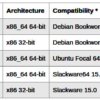

上記は本家のpuppy linuxサイト。

上の記事を参照して最新の BookwormPup64_10.0.9 に日本語パッチ bookworm64_lang_ja-r9.pet あてることをお勧めする。パッチをクリックするだけで簡単。

Puppy Linux自体の導入時あれこれ

・ rufusでライブUSBを作るが、注意するのは「ファイルシステムを何を選択するか?と保存領域をとること」で、基本的には動画の通りにやればOK。

(ファイルシステムは推奨FAT32 だが、当方はUSB側にchromeOSのイメージもろもろをコピーしとこうと思ったので、全部ntfsで作成した。これはntfsでないと1ファイルのサイズ制限が4GBまでなのでChromeOSのリカバリーイメージのサイズがひっかかってしまいUSBにコピーできなくなるからである。

サイズが大きくコピーに時間がかかるので、windows上で解凍して、Linux側ではそこに移動してターミナルを開いてインストール作業をするのが一番早い。)

・ puppy linuxは初回起動時にターミナルはsu/root=プロンプトが>でなく#の状態なので、スーパーユーザーのパスワードを入れないでいじってみる人が多いだろうが、ノートPCで画面を畳むとその後勝手にスクリーンセーバーが作動して「終わりにするにはパスワードを聞いてくる。」「え?俺suのパスワードいれてないけど?!」

→ 答え 「woofwoof」わふわふ(笑)がデフォルトだって。

・ 日本語版 f96ce-simple-r4.iso だと当方の手持ちのbluetoothマウスがペアリングできなかった。

最新版では1発でペアリングできた。なお前者でもコマンドラインbluetoothctlでペアリングしたらあっさり成功できた。※ 難しそうな気がして腰が引けていたけど簡単だった。

・ 初回のシャットダウン時には設定を保存したりファイルシステムを構築するのに、かなり時間がかかる。画面に変化がなくなるので「あれ、フリーズした?」とちょっと苦しい。が我慢して待つべし。2回目から速くなる。

・ 画面サイズの変更 最初の画面でスクリーン解像度(xrandr)を変更したら、メニュー → デスクトップ → デスクトップの修復 をしないと下の方にあるマウントボリュームのアイコンが出てこない。

puppyの設定関連は下に詳しい解説あり

puppy linux上でのChromeOSの導入

・ ますpuppy上でインターネットをつなぐ(必須)

・ 最新の公式サイトにあるBookwormPup 10.0はDebianベースなので インストールには aptコマンドが使える。chromros-install.shをきちんと動かすためには、pv とcgptというパッケージが必要なので、左上のアイコン「端末」=LXTerminalを開いて

# apt update

パッケージのアップデートをまずする

# apt -y install pv cgpt

pvとcgptをインストール。-y オプションは途中に質問があったら自動でyesと答えるものらしい

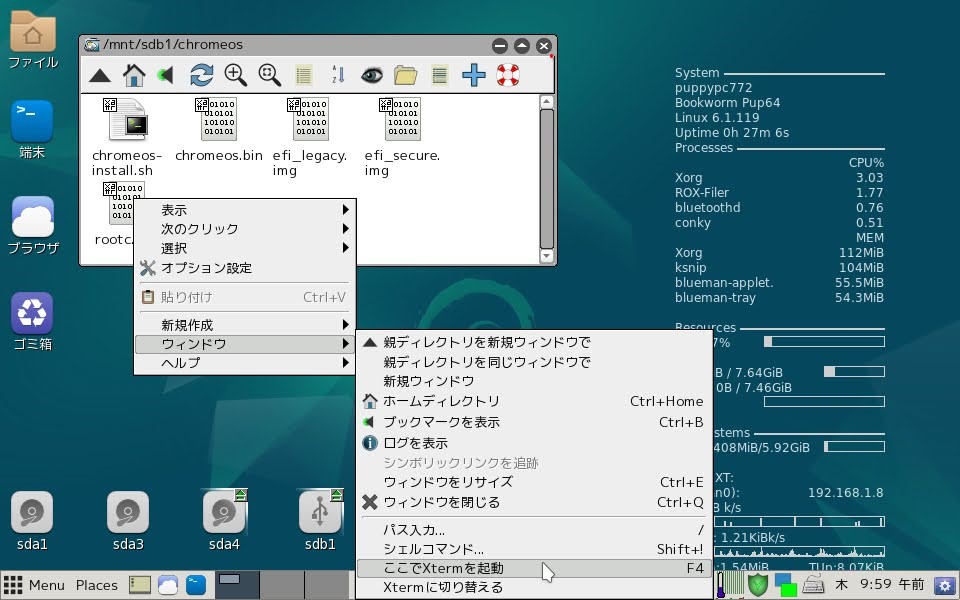

ダウンロードして解凍しておいたファイルのある階層に移る。当方はwindowsでダウンロードと解凍してchromeosフォルダを新規作成して、USB上(/mnt/sdb1)に移しておいたが、この辺は個人環境による。

その位置でターミナルを開く。

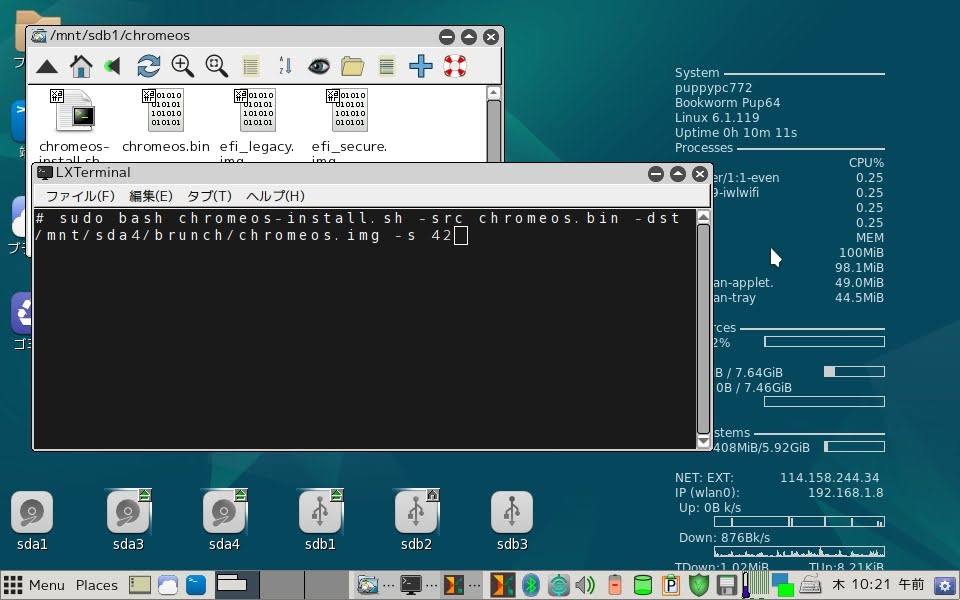

# bash chromeos-install.sh -src chromeos.bin -dst /mnt/sd?/brunch/chromeos.img -s 数字

?は自分がChromeOSをインストールしたいパーティション。puppy linuxに既に入っているGpartedなどで確認。

-sの数字はインストールしたいパーティション全体の容量から2GB位引いた数字らしい。パーティション全体が44GBならば42を指定する。

ちなみに忘れがちだけど、インストールしたいパーティションに「brunch」フォルダ作っとかないとだめですよ~。windowsでもいいし、linux上で # mkdir /brunch してもOK

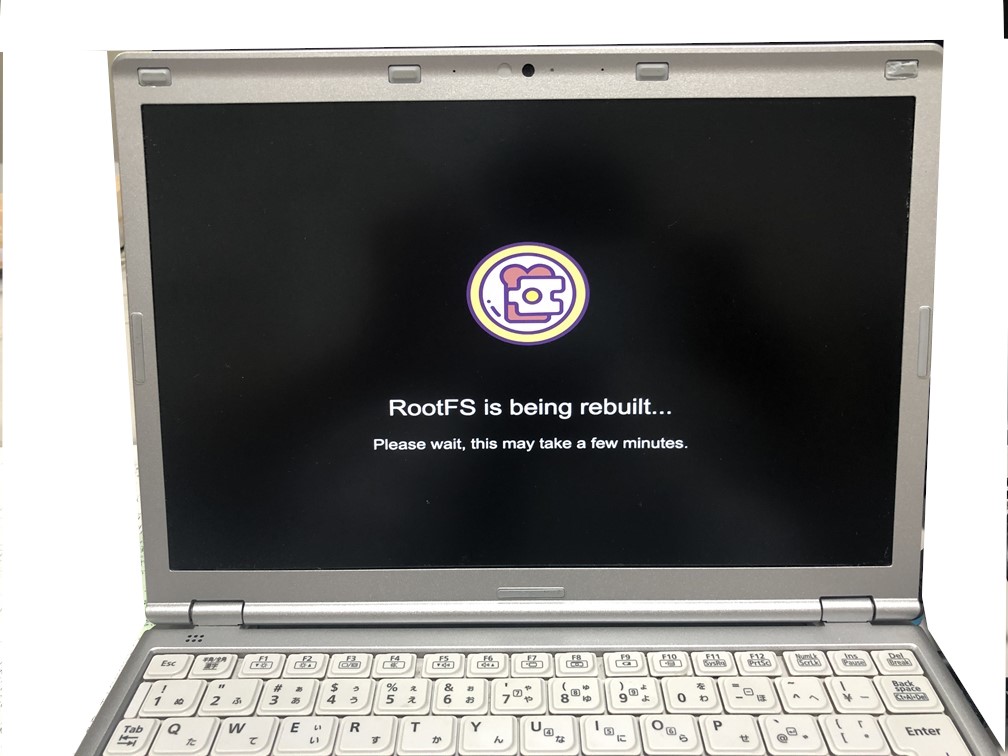

後は再起動して。windows上でGrub2winを入れて設定するだけ。 ⇒ この辺は以前の記事参照。

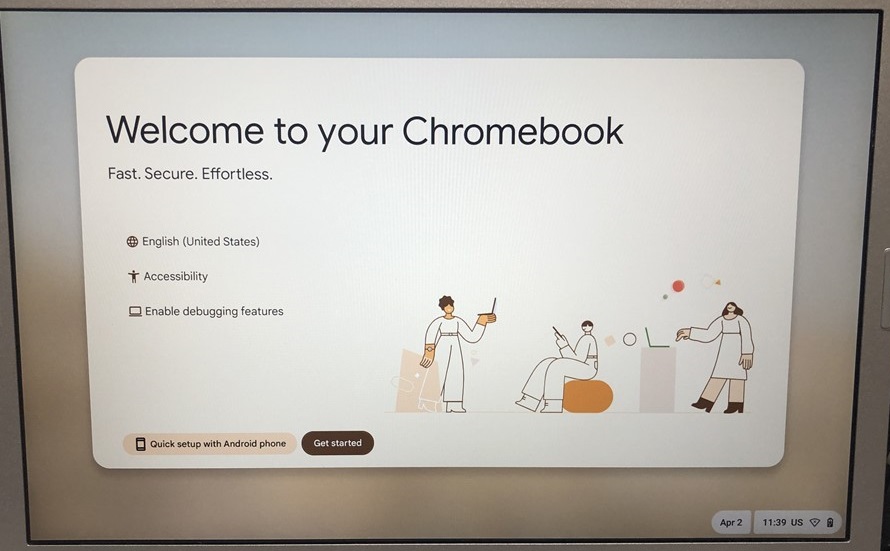

ChromeOS立ち上がってからのお話

・ 音が出ない?! ⇒ どうやらwindowsの設定を引きずるようでwindows側でミュートかけてると、chromeOS側で音量いじっても音が出なかった。ミュート外してあれば問題なし。

・時刻がずれる ⇒ windowsとChromeOSで保存される時刻の基準が違う事が原因らしい。windowsは現地時間・日本なら UTC+9:00 かたやChromeOSはUTCと。修正も含め下記が詳しい。

ではでは!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません